Le nuage de Oort - partie 2

| Partager |  |

Pour la comète, un destin différent selon sa position dans le nuage de Oort.

En fonction de la position de la comète dans le nuage, le temps mis pour rejoindre le système solaire interne, suite à une perturbation gravitationnelle, n’est pas le même. En effet, très logiquement, plus la comète est éloignée du Soleil, moins elle est influencée par son attraction et plus elle est perturbée par l’étoile extérieure.

|

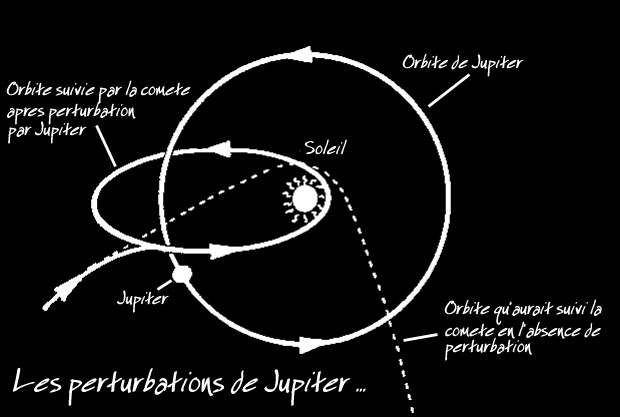

Pour résumer, nous pouvons comparer ces « marées gravitationnelles » à un gros aimant qui repousserait les comètes vers l’intérieur du système solaire, certaines comètes tombant sous l’attraction des planètes (Jupiter et Saturne). En effet, certaines de ces comètes peuvent devenir des comètes à courte période si les planètes comme Jupiter les attire et les font rebondir en direction du Soleil. Il a également été démontré par Edgard Everhart, astronome américain, que si une comète entre dans le système solaire avec une inclinaison orbitale supérieure à 20°, elle a une chance sur deux d’être éjectée à grande vitesse et de quitter à tout jamais le système solaire. |

Nous avons donc vu que les comètes perturbées par des influences extérieures et poussées hors du nuage de Oort sont essentiellement celles situées vers l’extérieur du nuage, car celles situées à l’intérieur sont plus fermement maintenues par la gravitation, pouvant même ne pas ressentir les influences gravitationnelles extérieures.

Le nuage de Oort : Archives du système solaire primitif

Comme tout ce qui compose le système solaire, le nuage de Oort est un vestige de la nébuleuse primitive qui s’est effondrée sur elle-même il y a presque 5 milliards d’années. Au début, les noyaux se seraient formés par accrétion dans la région de Neptune. Rapidement, l’influence des planètes gazeuses les aurait soumises à d’intenses perturbations gravitationnelles, les repoussant à la périphérie du système.

Etant donné le faible éclat du Soleil à cette distance et donc sa faible influence, on est sûr que les comètes du nuage de Oort sont dans un état quasi inchangé depuis leur création, ce sont réellement les vestiges de nos origines.

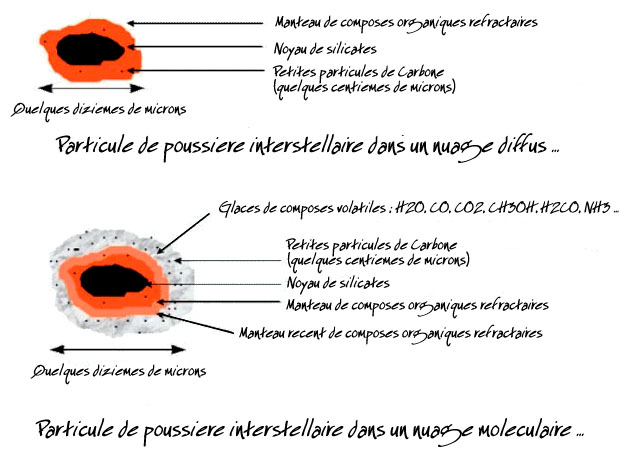

Il a été découvert qu’au cours de leur formation, les comètes emmagasinaient des molécules très complexes (faites d’oxygène, de carbone, d’azote, magnésium, silicium et fer … associés ou non à l’hydrogène), suite à leur passage dans les nuages moléculaires, et en subissant le rayonnement ultraviolet et le bombardement corpusculaire des étoiles proches sur leur couche de glace. Pour résumer, les comètes seraient composées d’un manteau organique et d’une partie volatile, qu’on observe aisément lorsque se développe la queue à l’approche du Soleil.

Les comètes à l'origine de la vie terrestre ?

On peut alors se demander, en entendant le mot « organique », si les comètes ne seraient pas à l’origine de l’apparition de la vie sur Terre … C’est effectivement une théorie qui séduit beaucoup de théoriciens (également par le passé, ex : Fred Hoyle).

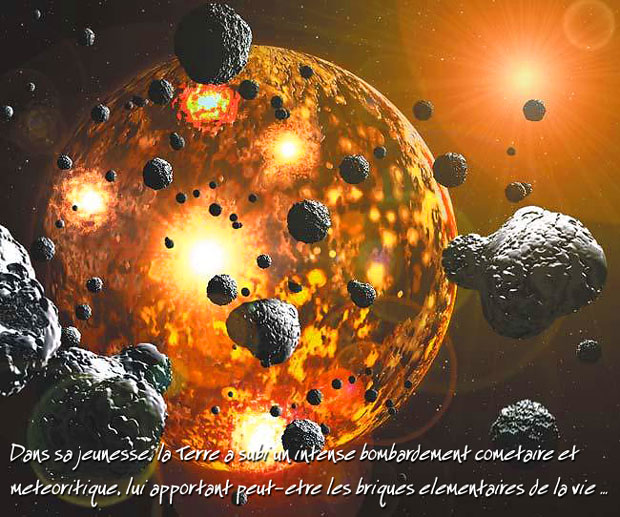

Il est vrai que lorsqu’on mélange des composés organiques à de l’eau, on peut obtenir des acides aminés, briques élémentaires de la vie !! Ce fait est établi, ce qui provoque un engouement chez les exobiologistes pour la chimie prébiotique. L’étude prébiotique, c’est l’étude de la complexification des molécules interstellaires, pouvant aboutir à des structures capables d’engendrer grâce à l’eau des acides aminés, voire des cellules vivantes.

Nous voyons donc que cette théorie semble solide, cependant une question se pose : Si les comètes ont apporté sur Terre des composés organiques depuis l’espace, comment ces molécules ont-elles pu résister à la friction atmosphérique et à la chaleur qui en découle lors de la chute dans l’atmosphère, et enfin à l’impact final ?

En fait la réponse est simple, lors des bombardements massifs de comètes dans la jeunesse de la Terre, l’atmosphère terrestre était bien différente de celle d’aujourd’hui … En effet, il n’y avait pas d’oxygène à cette époque, et c’est la friction avec l’oxygène qui provoque cet embrasement. Les molécules organiques ont donc pu être préservées. Concernant l’impact, les micrométéorites auraient pu les préserver vu leur légèreté. Il est donc possible et probable que l’incessant bombardement météoritique et cométaire ait contribué au développement des premières formes de vie sur Terre, à cette époque où les conditions atmosphériques étaient propices à de telles réactions chimiques.

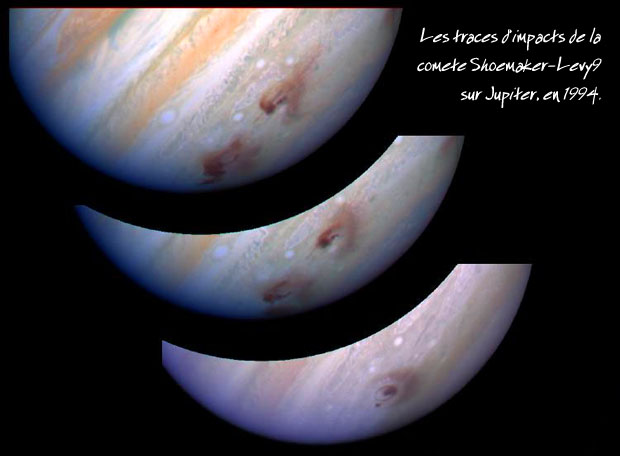

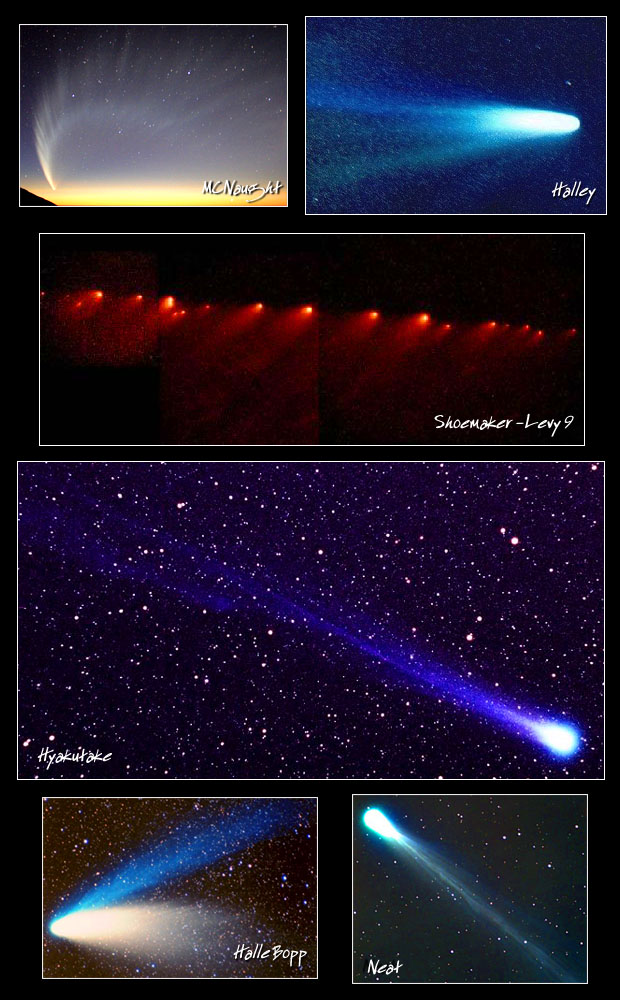

Cette théorie est appuyée par l’observation, en juillet 1994, de l’impact sur Jupiter de la comète Shoemaker-Levy9 : les mesures radio astronomiques ont révélé que l’onde de choc avait engendré une grande quantité de molécules surprenantes tel que du monoxyde de carbone, du sulfite carbonyle, du monosulfite de carbone, des molécules d’hydrocarbures complexes, de l’eau, de l’oxygène, des sulfures et quelques métaux. On imagine alors ce qui aurait pu se passer si l’impact avait eu lieu dans des couches plus profonde de son atmosphère, composées de méthane et de vapeur d’eau …

Un tel scénario de développement des briques élémentaires du vivant par impact météoritique ou cométaire ne pourra jamais être vérifié dans la pratique, mais l’hypothèse est viable et l’espoir reste intact.

Notre sélection de vidéos sur l'astronomie :

Le royaume des Comètes